注目研究

注目研究

国立高専の注目研究を、ライフサイエンス、環境・エネルギー、製造技術、材料・装置デバイス、機械、建築・土木、情報・通信、計測・分析、自然・科学、人文・社会の10の分野に分けて紹介します。

研究ネットワークについて:日本全国に設置された51の国立高専に所属する研究者がネットワークを形成して、さまざまな分野で新産業につながる研究開発を行っています。全国各地で研究している研究者が連携することで、難解な技術問題に対して複合融合的なアプローチを行い、答えを見いだします。

GEAR5.0(研究成果の社会実装を通じた技術者教育の高度化)について:こちらをご覧ください。

高専発!「Society 5.0型未来技術人財」育成事業(GEAR 5.0/COMPASS 5.0):こちらをご覧ください。

事例紹介

研究分野

環境・エネルギー

分類

タイトル

水素分離膜を用いたH2・CO2ガス分離システムの開発

氏名

松本 佳久

学校名

大分工業高等専門学校

所属学科等

機械工学科

職名

教授

プロフィール写真

概要

パラジウム系合金の代替材料としてバナジウム系やニオブ系合金を用いた水素分離膜の開発を行っています。これら合金膜で脆性を示さない固溶水素濃度(膜負荷水素圧力でも表現可能)の範囲を発見し、これにより効率良く水素分離運転可能な合金設計条件を見出し、世界最高レベルの性能を発揮する分離膜の開発に成功しました。

本文

<限りなく高純度の水素を一段階で分離・精製>

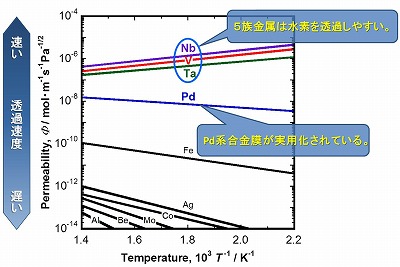

細孔を通る気体分子の通過速度の差を利用した多孔質体(高分子・セラミックス・ゼオライト・ナノカーボンなど)で高純度水素を得るには、二、三段階の透過プロセスを経る必要があります。一方、図1の高い水素透過能を示す金属やそれらの合金では細孔は存在せず、水素分子は表面で原子に解離して結晶格子中に固溶し、格子中を拡散し透過します。そして膜出口表面で水素原子が再結合し分子となって放出されます。このようなシンプルな機構で極めて高い分離係数(すなわち高純度の水素)が一度の操作で得られます。

図1 各種金属の水素透過係数

<水素脆性の定量評価がもたらす革新的な水素分離膜の設計と運転条件の設定>

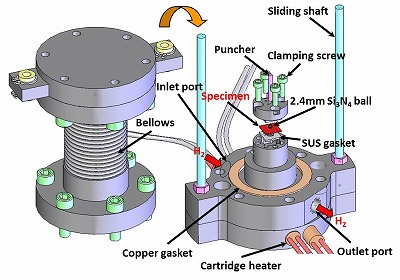

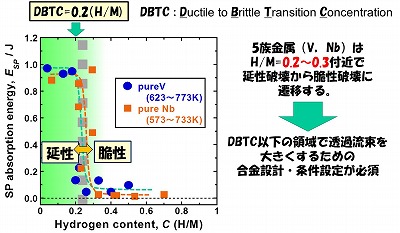

バナジウムやニオブ系合金は水素脆化する材料です。本研究では図2に示す水素脆性の定量評価が可能な水素中その場スモールパンチ(SP)試験装置を開発し、これにより膜材料に延性-脆性遷移水素濃度(DBTC)が存在することを世界で初めて明らかにしました(図3)。そして合金膜の固溶水素濃度H/M、温度、1次側水素分圧及び合金元素Mの含有率の情報を基にして水素分離膜が脆性を示すことなく安定して運転できる条件を予め知得できる、革新的技術を開発しました。

図2 水素中その場SP試験装置

図3 延性-脆性遷移水素濃度の発見

<今後の展開>

低コストな水素分離・製造・精製システムの構築は、水素インフラ建設費用の大幅な削減に効果的な技術開発要素を含んでいます。今後は実用化を視野に入れて低環境負荷やアクティブ・サステナブル社会の構築に欠かせない斬新なガス分離システムを試作し、事業化に向けた取組を進める企業への技術移転を目指します。

細孔を通る気体分子の通過速度の差を利用した多孔質体(高分子・セラミックス・ゼオライト・ナノカーボンなど)で高純度水素を得るには、二、三段階の透過プロセスを経る必要があります。一方、図1の高い水素透過能を示す金属やそれらの合金では細孔は存在せず、水素分子は表面で原子に解離して結晶格子中に固溶し、格子中を拡散し透過します。そして膜出口表面で水素原子が再結合し分子となって放出されます。このようなシンプルな機構で極めて高い分離係数(すなわち高純度の水素)が一度の操作で得られます。

図1 各種金属の水素透過係数

<水素脆性の定量評価がもたらす革新的な水素分離膜の設計と運転条件の設定>

バナジウムやニオブ系合金は水素脆化する材料です。本研究では図2に示す水素脆性の定量評価が可能な水素中その場スモールパンチ(SP)試験装置を開発し、これにより膜材料に延性-脆性遷移水素濃度(DBTC)が存在することを世界で初めて明らかにしました(図3)。そして合金膜の固溶水素濃度H/M、温度、1次側水素分圧及び合金元素Mの含有率の情報を基にして水素分離膜が脆性を示すことなく安定して運転できる条件を予め知得できる、革新的技術を開発しました。

図2 水素中その場SP試験装置

図3 延性-脆性遷移水素濃度の発見

<今後の展開>

低コストな水素分離・製造・精製システムの構築は、水素インフラ建設費用の大幅な削減に効果的な技術開発要素を含んでいます。今後は実用化を視野に入れて低環境負荷やアクティブ・サステナブル社会の構築に欠かせない斬新なガス分離システムを試作し、事業化に向けた取組を進める企業への技術移転を目指します。

その他特記事項

電話

097-552-7481

E-Mail

matumoto*oita-ct.ac.jp

ホームページ

http://www.oita-ct.ac.jp/kikai/matumoto/index.html

掲載年度

2015年度