注目研究

注目研究

国立高専の注目研究を、ライフサイエンス、環境・エネルギー、製造技術、材料・装置デバイス、機械、建築・土木、情報・通信、計測・分析、自然・科学、人文・社会の10の分野に分けて紹介します。

研究ネットワークについて:日本全国に設置された51の国立高専に所属する研究者がネットワークを形成して、さまざまな分野で新産業につながる研究開発を行っています。全国各地で研究している研究者が連携することで、難解な技術問題に対して複合融合的なアプローチを行い、答えを見いだします。

GEAR5.0(研究成果の社会実装を通じた技術者教育の高度化)について:こちらをご覧ください。

高専発!「Society 5.0型未来技術人財」育成事業(GEAR 5.0/COMPASS 5.0):こちらをご覧ください。

事例紹介

研究分野

機械

分類

タイトル

空中観測・3次元測量のための無人飛行体(UAV)に関する研究開発

氏名

滝本 隆

学校名

北九州工業高等専門学校

所属学科等

生産デザイン工学科 機械創造システムコース

職名

准教授

プロフィール写真

概要

社会インフラ点検や災害時情報収集の目的のために、空中観測や3次元測量を可能とする無人飛行体(Unmanned Aerial Vehicle、UAV)の開発を行っています。これまでに、①編隊飛行観測可能なUAV、②長時間空撮が可能なバルーンとヘリを融合させたハイブリッド型UAV、③悪環境下でも空撮できるカプセル投てき型撮影装置の開発を行っています。

本文

<編隊飛行させて同時に観測可能なヘリコプター型UAV>

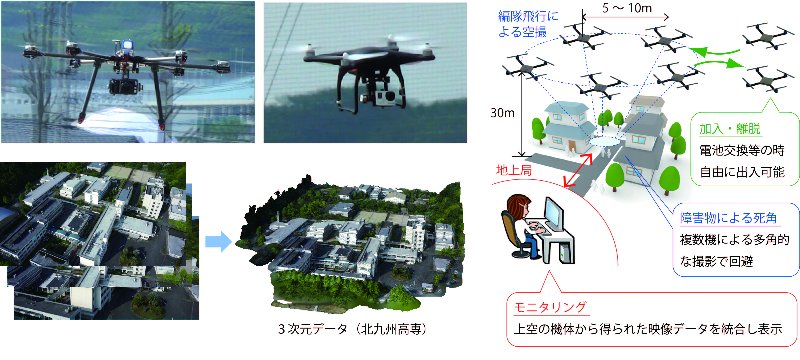

ヘリコプター型UAV(ドローン)は揚力に大きなエネルギーを必要とするため、一般的に20分程度の飛行しかできず、バッテリー交換を余儀なくされます。そこで、屋外で複数のドローンを協調飛行させ、同時に複数機による観測が行えるドローンを開発しました。

図1 開発機と編隊飛行観測システム

<バルーンとヘリを組み合わせたハイブリッド型UAV>

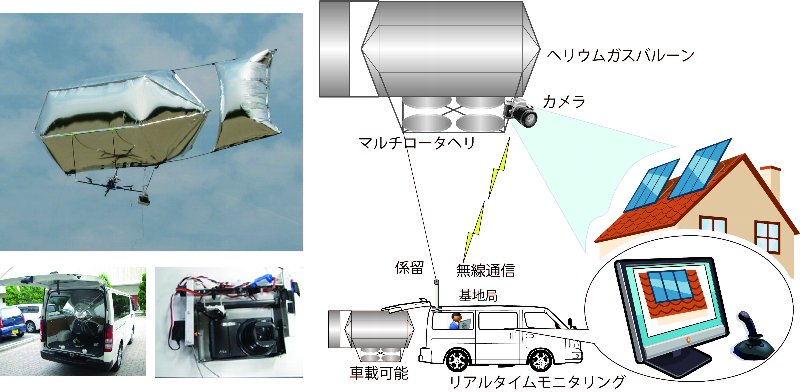

ヘリウムガスバルーンによる空撮は、長時間の観測には向いているが風に弱く(風速3m以下で運用)、移動や向きを変えたりできません。そこで、ヘリウムガスバルーンとマルチロータヘリ(ドローン)の長所を組み合わせることで、風速5m下で1時間以上の安定な観測を実現するハイブリッド型UAVを開発しました。

図2 ハイブリッド型UAV

<カプセル投てき型撮影装置>

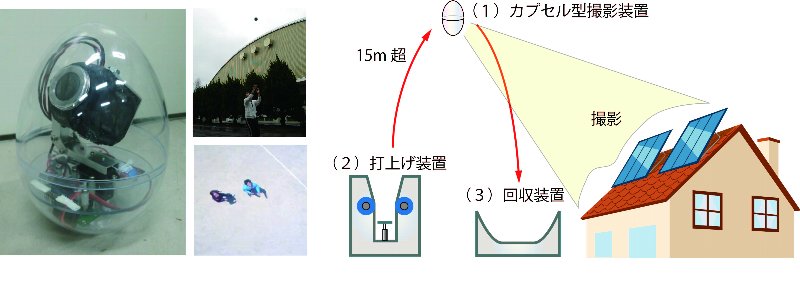

地上10~30mの低空域では建物等の影響により気流が不安定となり、ドローンやバルーンの運用が非常に困難です。そこで、安全に短時間でかつ誰にでも撮影できるカプセル投てき型撮影装置を開発しました。カプセル内のカメラは一点の方向を維持し最頂点でシャッターを切るように自動制御されています。

図3 カプセル投てき型撮影装置

<今後の展開>

ヘリコプター型UAV(ドローン)は揚力に大きなエネルギーを必要とするため、一般的に20分程度の飛行しかできず、バッテリー交換を余儀なくされます。そこで、屋外で複数のドローンを協調飛行させ、同時に複数機による観測が行えるドローンを開発しました。

図1 開発機と編隊飛行観測システム

<バルーンとヘリを組み合わせたハイブリッド型UAV>

ヘリウムガスバルーンによる空撮は、長時間の観測には向いているが風に弱く(風速3m以下で運用)、移動や向きを変えたりできません。そこで、ヘリウムガスバルーンとマルチロータヘリ(ドローン)の長所を組み合わせることで、風速5m下で1時間以上の安定な観測を実現するハイブリッド型UAVを開発しました。

図2 ハイブリッド型UAV

<カプセル投てき型撮影装置>

地上10~30mの低空域では建物等の影響により気流が不安定となり、ドローンやバルーンの運用が非常に困難です。そこで、安全に短時間でかつ誰にでも撮影できるカプセル投てき型撮影装置を開発しました。カプセル内のカメラは一点の方向を維持し最頂点でシャッターを切るように自動制御されています。

図3 カプセル投てき型撮影装置

<今後の展開>

これらの開発は、地域企業や行政と連携して行ってきたものです。航空法の改正が行われ無人飛行体の実験が制限されていますが、我々は産学官連携で実験場所の確保や開発を進めています。今後も連携を通して無人飛行体を活用したシステム開発を行います。

その他特記事項

電話

093-964-7262

E-Mail

takashi*kct.ac.jp

ホームページ

http://www.kct.ac.jp/ http://www.taki-lab.net/

掲載年度

2015年度